肩关节周围炎

一、概述

定义:指肩关节囊和关节周围软组织损伤、退变而引起的一种慢性无菌性炎症,以肩关节部疼痛、运动功能障碍和肌肉萎缩为主要临床表现的疾病。

五十肩、“肩凝症”、“冻结肩”

女性稍高于男性 ,单侧多见。

起病往往无明显病因。常为单侧发病,也偶有双侧同病者,肩部疼痛范围比较广泛,常波及三角肌、肱二头肌、冈上肌、冈下肌、肩胛 下肌 、小圆肌乃至胸小肌、胸大肌等肩关节周围的肌肉、肌踺和韧带。

肩周炎与肩痛

肩周炎并非肩关节周围不明原因肩痛的统称,较为准确的命名应该是“冻结肩”或“粘连性关节囊炎”。

好发于40岁~70岁的中老年人,大约有2%~5%的发病率,女性较男性多见。

最常见的与肩周炎相混淆的疾病有“肩关节周围撞击症”、“肩袖损伤”、“关节盂唇损伤”、“冈上肌钙化性肌腱炎”、“颈椎病”等,上述疾病在治疗手段和预后上具有较大差异。

有研究发现,在60岁以上由于肩痛就诊的老年人中,肩袖损伤的比例高达60%,其发病率远远高于肩周炎。

肩袖损伤

肩袖是四根肌腱的统称,它们呈袖状包绕肱骨头,主要功能是帮助肩关节的运动和稳定。

肩袖损伤机制可分为急性损伤和慢性劳损伤两种。急性损伤常见于提拉重物、摔倒时肩部支撑,被外力牵扯等,如公共汽车上手扶拉杆站立的乘客,突然遭遇急刹车,就有可能造成肩袖损伤。

慢性劳损伤常见于60岁以上的老人;另外,在长期从事网球、棒球、羽毛球、游泳等需上肢举过头顶的运动项目人群中也较多见。

肩袖损伤主要表现为肩外展上举时疼痛,损伤严重的患肩因为无力,需要对侧手帮助才能完成上抬动作。

如果让肩袖损伤患者进行“爬墙”等功能锻炼、或人为地强行牵拉,可能造成已损伤的肩袖的撕裂口增大,加重伤情。

二、肩关节的解剖生理

结构组成

上肢带骨(肩带骨)

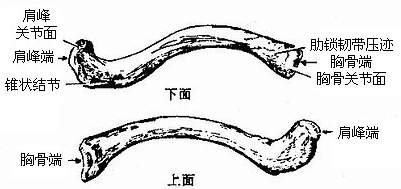

(一)锁骨(图1)

图1 锁骨

锁骨clavicle位于胸廓上方前面的皮下,呈“S”字形,内侧2/3凸弯向前,外侧1/3凸弯向后。可分为内、外侧两端和体等3部分。内侧端膨大称为胸骨端,借关节面与胸骨的锁骨切迹相关节。外侧端为肩峰端,略扁,借关节面与肩胛骨的肩峰相关节。锁骨体较细而弯曲,位置表浅,受暴力时易发生骨折,一般多见于内中1/3交界处。

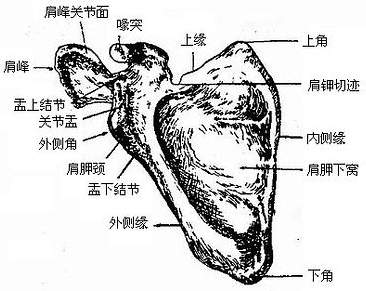

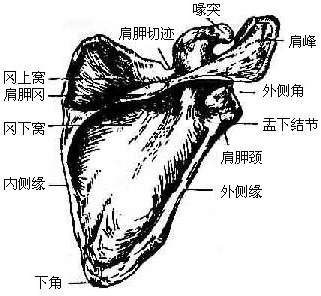

(二)肩胛骨(图2至图3)

图2 肩胛骨(前面)

图3 肩胛骨(后面)

肩胛骨scapula为三角形扁骨,位于胸廓背面脊柱的两侧。有三角、三缘和两面。内上角位于骨的内上方,平对第二肋。外上角位于骨的外上方,较厚,其外侧面有一梨形光滑的关节面,叫做关节盂,与肱骨头共同构成肩关节。盂的上下方各有一隆起,称为盂上结节和盂下结节。关节盂向内侧,周径较细处,叫肩胛颈。下角位于骨的下端,与第七肋或第七肋间隙同高。内侧缘朝向脊柱,又名脊柱缘。外侧缘较肥厚,对向腋窝,又名腋缘。上缘薄锐,其外侧端有一切迹,称为肩胛切迹。切迹的外侧有一伸向上前外方的骨突,形如鸟嘴,叫做喙突。肩胛骨的前面为大而浅的肩胛下窝。背面有一从内侧向外上方斜行并逐渐隆起的骨嵴,称为肩胛冈,将背面分为上小下大的两个窝,分别叫做冈上窝和冈下窝。肩胛冈的外侧端高耸,叫做肩峰,其内侧缘关节面与锁骨肩峰端构成肩锁关节。

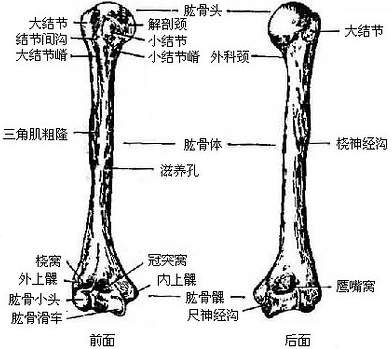

2.自由上肢骨肱骨

肱骨humerus是臂部的长管状骨,分为一体两端。

上端膨大,向内上方突出的半球形的关节面,叫做肱骨头(图4),与肩胛骨的关节盂相关节。头的下方稍细,称为解剖颈。从头向外侧突出一个粗涩的隆起,叫做大结节。肱骨头的下方有向前方的骨突,叫做小结节。由大、小结节向下延续的骨嵴,分别叫做大结节嵴与小结节嵴。大、小结节及嵴之间的沟称为结节间沟,内有肱二头肌长头腱通过。肱骨上端与体的移行处稍狭缩,叫做外科颈,是骨折的好发部位。

图4肱骨

体的中部前外侧面上有一粗面,叫做三角肌粗隆,是同名肌的止点。体的后面中部有一条自内上斜向外下,并略转向前方的螺旋形浅沟,为桡神经通过的径路,故名桡神经沟。

下端膨大,前后略扁。外侧部较小,呈半球形,叫做肱骨小头,与桡骨头上面的窝相关节。内侧部较大。为一滑车状关节面,故名肱骨滑车,与尺骨滑车(半月)切迹相关节。下端前面在滑车上方有一冠突窝,肱骨小头上方有桡骨窝,当肘关节屈曲时,分别容纳尺骨的冠突和桡骨头。下端后面在滑车上方有一深窝叫鹰咀窝,伸肘时尺骨的鹰咀突入窝内。下端的两侧面各有一结节样隆起,分别叫做内上髁和外上髁。内上髁大而显著,后面有一纵行浅沟,是尺神经通过处,故名尺神经沟。

二、肩关节与连接

上肢骨的连接包括上肢带骨的连接和自由上肢骨的连接。上肢带骨中,锁骨的内侧端与胸骨连接做成的胸锁关节,是上肢骨与躯干骨之间的唯一关节,而肩胛骨则只由肌肉将之附于躯干骨上,所以上肢的运动较灵活且范围也较大。上肢骨的连接主要包括肩、肘、桡腕及手部的关节。

1.上肢带骨的连接

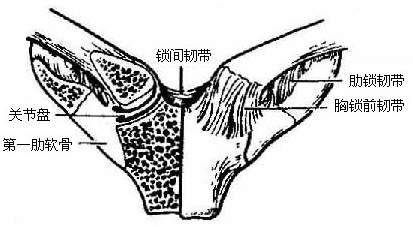

(一)胸锁关节

胸锁关节sternoclavicular joint(图5)由锁骨的胸骨关节面与胸骨柄的锁骨切迹及第1肋软骨的上面共同构成。关节囊附着于关节的周围,前后面较薄,上下面略厚,周围有韧带增强。关节面略呈鞍状,关节腔内有一近似圆形的关节盘,将关节腔分为内下和外上两部分。胸锁关节可做各个方向的微动运动,体现为锁骨外侧端的上提、下降和前后运动,此外,尚能做轻微的旋转运动。

图5 胸锁关节

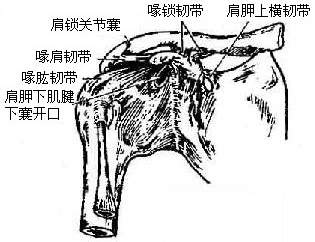

(二)肩锁关节

肩锁关节acromioclavicular joint由肩胛骨肩峰关节面与锁骨肩峰端关节面构成。关节囊较松弛,附着于关节面的周缘。另有连接于肩胛骨喙突与锁骨下面的喙锁韧带(斜方韧带、锥状韧带)加固。肩锁关节属平面关节,可做各方向的微动运动。

(三)肩肱关节

肩肱关节shoulder joint(图6)由肩胛骨的关节盂和肱骨头构成,属球窝关节。关节盂周缘有纤维软骨环构成的盂缘附着,加深了关节窝。肱骨头的关节面较大,关节盂的面积仅为关节头的1/3或1/4,因此,肱骨头的运动幅度较大。关节囊薄而松弛,下壁尤甚,附着于关节盂的周缘,上方将盂上结节包于囊内,下方附着于肱骨的解剖颈。关节囊的滑膜层包被肱二头肌长头腱,并随同该肌腱一起突出于纤维层外,位于结节间沟内,形成肱二头肌长头腱腱鞘。肩关节周围的韧带少且弱,在肩关节的上方,有喙肱韧带连结于喙突与肱骨头大结节之间。盂肱韧带自关节盂周缘连结于肱骨小结节及解剖颈的下分。

图6 肩肱关节

肩关节为全身最灵活的球窝关节,可作屈,伸、收、展、旋转及环转运动。加以关节头与关节窝的面积差度大,关节囊薄而松弛等结构特征,反映了它具有灵活性运动的机能。肩关节周围有大量肌肉通过。这些肌肉对维护肩关节的稳固性有重要意义,但关节的前下方肌肉较少,关节囊又最松弛,所以是关节稳固性最差的薄弱点。当上肢处于外展、外旋位向后跌倒时,手掌或肘部着地,易发生肩关节的前脱位。

肩肱关节有哪几条韧带?

肩肱关节主要有喙肩韧带,盂肱韧带,喙肱韧带。

喙肩韧带:起于喙突外缘,其基底宽广,从后逐渐缩窄,在肩锁关节前止于肩峰尖部的前缘。此韧带虽非肩肱关节本身韧带,但为构成第二肩关节上界喙肩弓的组成部分,是肩肱关节上部强有力的屏障。上臂抬起时,肱骨大结节位于喙肩弓之下,作为肱骨头外展时的支点。喙肩弓与其下的滑膜囊及疏松组织便利肩部浅、深层肌肉滑动。

盂肱韧带:为关节囊比较致密的部分,增强关节囊的前部。起于肱骨解剖颈的前下部,向上向内,止于关节盂的盂上粗隆及关节盂唇,分为上,中,下3束,称为盂肱上韧带,盂肱中韧带及盂肱下韧带。该韧带处于关节囊的内面,有约束肩肱关节外旋的作用。其中以肱中韧带最为重要。如该韧带缺如,则关节囊的前壁薄弱而易产生关节脱位。

喙肱韧带:为一坚强的纤维束,贴于关节囊上面,可以视作胸小肌的游离部,有15%胸小肌止点与其相续,起于肩胛骨喙突的外缘,向前下部发生,在冈上肌与肩胛下肌之间和关节囊同止于肱骨大小结节,桥架于结节间沟之上,为悬吊肱骨头的韧带。肱骨外旋时,韧带纤维伸展,有约束肱骨外旋的作用。肱骨内旋时韧带纤维短缩,有阴止肱骨头脱位的功能。肩周炎患者,因此韧带挛缩而固定于内旋位,限制了肱骨头的外展外旋,从而出现肩肱关节活动受限。

肩肱关节的血液供应,神经支配是怎样的?

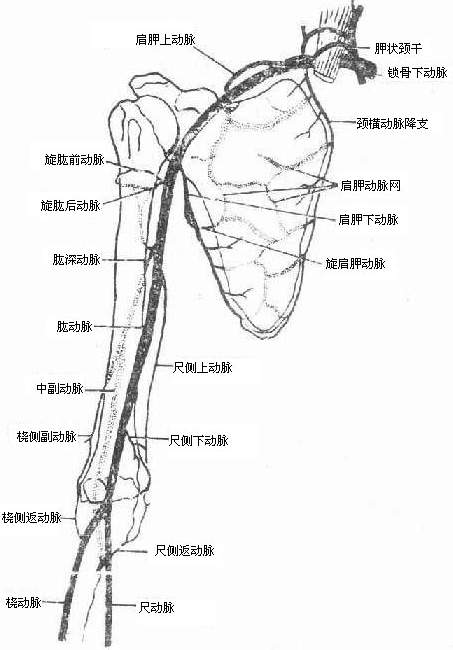

肩肱关节的血供主要靠锁肱前动脉及肩胛上动脉,旋肱后动脉亦供应之。肩肱关节血供丰富,由于靠近大血管主干,血流速度快,细菌栓子不易在局部停留。

肩肱关节及周围滑液囊主要受颈5及颈6支配,即肩胛上神经,肩胛下神经,肌皮神经及液神经的关节支支配。

肩胛上神经支配肩肱关节上部,其关节支分为上,下两支:上支支配肩锁关节,肩峰下滑液囊及肩袖肌腱,下支支配肩肱关节囊后面。上支在肩胛切迹自主干发出,在肩胛上横韧带后方;

下支在靠近冈盂切迹外自主干发出。腋神经伴旋肱后动脉越过肩胛下肌,随后经四边孔而至三角肌的深面。腋神经的位置极易引起损伤,特别在肱骨头向前下脱位时更易引起。肌皮神经在脱位时亦引起损伤。

肩部关节活动的两个条件

由于肩肱关节特殊的解剖结构,头大盂浅,关节囊松弛。韧带薄弱,虽为肩肱关节进行灵活多向的功能活动创造了条件,但也成为关节不稳定的主要因素。

正常肩肱关节活动应具备以下两个条件:

一是应相当稳定;

二是肱骨头与关节盂应紧密接触。

肩关节的稳定与正常活动需要有良好的肩部肌肉,如肌肉发生瘫痪萎缩,必然引起关节半脱位;头与盂密切接触,只有肌腱袖的完整,才能防止肱骨头半脱位。

在锻炼中,肩部运动是非常关键的,良好的运动可以避免肩周炎等其他的疾病发生。

| 肩肱关节的运动 |

|

前屈90度。主要作用肌肉:三角肌前部纤维(腋神经)、胸大肌锁骨部(胸前外侧神经)、喙肱肌(肌皮神经)。

后伸45度。主要作用肌肉:背阔肌(胸背神经)、三角肌后部纤维(腋神经)。

外展90度。主要作用肌肉:三角肌(腋神经)、冈上肌(腋神经)。

内收45度。主要作用肌肉:胸大肌(胸前神经)、背阔肌(胸背神经)、大圆肌(下肩胛下神经)。

外旋45度。主要作用肌肉:冈下肌(肩胛上神经)、小圆肌(腋神经)。

内旋135度。主要作用肌肉:肩胛下肌(肩胛下神经)。

肩关节中立位0度。为上肢自然下垂,肘窝向前。

使肩肱关节运动的肌肉主要为肩部肌肉,并由上臂肌肉协助。肩肱关节正常运动必须具备两个条件,首先肩部相当稳定,另外肱骨头必须与关节盂密切相接(臂自然下垂,不负重时主要由肱骨头内面与向上倾斜的关节盂下部和盂唇下端互相嵌锁,同时肩关节囊上部紧张亦有喙肱韧带加强,肩关节周围肌肉不论走行方向如何均不收缩)。前者需要良好的肩胛部肌肉(如外展减弱,常由于斜方肌或前锯肌损伤引起,而非由三角肌或冈上肌);后者需要肌腱袖完整,以防止肱骨头半脱位。

总之,肩关节是全身活动度最大的关节(组成关节的肱骨头大于关节盂三倍,而且关节盂浅又大,关节囊松弛,韧带薄弱这些特点虽有利于肩关节的多轴性活动,却不利于肩关节的稳定,有赖于肩关节周围的肌群维持,主要为肩胛部肌肉)。当肩关节突然遭受外力的牵拉、扭转,或长期磨损、缺血(挤压)及寒冷侵袭,首当其冲的是肌肉、韧带及关节囊受累。而肌肉的起止端——肌腱由致密的结缔组织构成,没有收缩力和强性,但很强韧,故受累机会较多。而由于肌腱、韧带的痉挛使肱骨头的位置产生微细解剖变化,影响肩关节的正常运动。

|

(四)肩胛胸壁关节

肩胛骨与胸壁间的连接称肩胛胸壁关节,虽不具关节的结构,但在功能上也应视为肩关节的一部分。

肩胛前间隙为位于肩胛骨前面的肩胛下筋膜及胸壁间的狭窄间隙,肩胛骨即沿此间隙而活动,此间隙又被前锯肌分为彼此独立的两个间隙:后肩胛前间隙位于覆盖肩胛下肌的肩胛下筋膜及前锯肌之间,是腋窝的直接延续,该处充填有大量疏松蜂窝组织,液窝脓肿可蔓延此间隙。

在此间隙内通行的血管,神经有肩胛下动脉及其分支,肩胛下静脉,肩胛下神经及胸背神经。前肩胛前间隙位于覆盖前锯肌前面的筋膜和贴附于胸壁外面的筋膜之间,是各方向均密闭的是隙,其间充填以板样蜂窝组织,可保证肩胛骨沿胸壁活动。

在前肩胛前间隙常见两个滑液囊:前锯内滑液囊,位于前锯肌深处,处于肩胛骨下角的内侧缘,占5%。前锯肌下滑液囊,位于前锯肌和胸廓上外侧部之间的蜂窝组织中。

上述滑液囊可形成巨大的滑液囊肿,在肩胛骨运动时,出现所谓肩胛骨破裂声。

一 肩胛肱骨活动机制:

即肩-肱节律性,指肩胛-胸壁关节与盂肱关节在肩部运动,特别是肩外展和屈曲中,两者是按一定规律互相配合、协调的活动,两个关节运动幅度比例为1﹕2。如肩外展90°,其中肩胛胸壁关节活动30°,盂肱关节活动60°。

二 肩胛面:

即通过肩胛骨与额状面呈40°角的平面。肩胛骨沿胸廊有60°的活动范围,一般是在与额状面呈40°角的平面(即肩胛面)上进行。上肢的多数动作都在矢状面和肩胛面之间进行,而非额状面。肩袖和三角肌的作用方向也与肩胛面一致,在这一平面上的活动既无关节囊的扭转,运动效率又高。

三 肱骨上部关节:

即肱骨大结节与喙突、肩峰之间的特殊解剖结构。肩胛面上的外展是合理高效率的运动,肱骨大结节与喙突肩峰韧带并不发生冲突,顺利滑过其下方。但在额状面上的外展与三角肌作用方向不一致,关节囊下部发生扭转,而且大结节与喙突肩峰韧带发生冲突,肩袖和滑囊受损。为此,当外展到80°时先使上臂外旋,然后继续外展使大结节转向后方,可以顺利通过肩峰下方。

总之,额状面上的外展是非生理性的,进行时要特别注意。

(五)喙肩韧带

连结于喙突与肩峰之间,形成喙肩弓架于肩关节上方,可防止肱骨头向内上方脱位。

| 肩部主要肌肉 |

|

1.肌腱袖:是由冈上肌(C5~6)、冈下肌(C5~6)、小圆肌(C5)和肩胛下肌(C5~6)所组成。冈上肌起于肩胛骨冈上窝,其腱外行经肩峰下(移行为短而扁平的肌腱),止于肱骨大结节最上的小面,可使上臂外展、外旋。冈下肌起于冈下窝,其腱向上外移行为短而扁平的肌腱,止于肱骨大结节中部的小面(使下垂的上臂外旋)。小圆肌起于肩胛骨背面下部,(肩胛骨腋缘中部,在冈下肌之下),止于肱骨大结节最下的小面,(能外旋及内收上臂)。肩胛下肌起于肩胛骨下,横行止于肱骨前方(悬吊肱骨头使上臂内旋)。

肌腱袖的完整是肩肱关节稳定有力的保证。冈上肌或肩胛下肌腱的抵止部分撕裂可使腱袖松弛,引起肱二头肌腱滑脱,习惯性肩关节脱位(若完全破裂,则使肩峰下滑与肩肱关节囊相通,引起肩峰下滑囊炎)。在组成肌腱袖的四肌中,位于其顶点的冈上肌最易撕裂。

以上四肌在通过肱骨头时共同组成一扁宽的腱性组织(牢固地附着于关节囊的外侧和肱骨外科颈处,其形象宛如衣服袖子,故名肌腱袖,临床上亦称为肩袖,有悬吊肱骨、稳定肱骨头、协助三角肌外展肩关节及可内收上臂的功能)。

2.三角肌:起于锁骨、肩峰及肩胛冈,向肩外方移行,通过覆盖肩关节,远端止于肱骨体中部外侧的三角肌粗隆。可分前、中、后三束,前束收缩使上臂同时内旋及屈曲上臂;后束收缩可以外旋及伸展上臂;全部(主要为中部)收缩使上臂外展。

3.胸大肌:起于锁骨,胸胁及腹部,呈扇形向外移行,逐渐成扁平腱,止于肱骨大结节嵴,有内收、内旋、屈曲肩关节的作用(其抵止部的撕脱可引起肱二头肌长头腱滑脱)。

4.肱二头肌:起点有二,长头起于肩胛骨关节盂上方之盂上结节,短头起于喙突(肩胛骨前),止于桡骨粗隆,有屈肘及上臂前屈的功能。长头腱在行于肱骨头结节间沟时有长约5cm的腱鞘保护,此腱鞘可因磨损而出现无菌性炎症,即肱二头肌长头腱腱鞘炎。

5.背阔肌:起于下6个胸椎和全部腰椎棘突,骶中棘及腰脊筋膜后层,髂嵴外缘后1/3。纤维向外上方聚合为一扁平腱,附着于肱骨小结节嵴,可内收、内旋和后伸肱骨,并可上提躯干,如参加引体向上。

|

三、肩周炎的病理机制

1。病因病理

|

本病发病原因至今尚未完全明了,与下列几项因素有关:

1.衰老、气血虚损、营养失调、内分泌紊乱是本病发病的内在基础,(在局部可表现为组织的退行性改变)。

2.一次外伤或多次轻微外伤而造成。早在1896年Duplay就认为肩峰下滑囊炎是造成肩周炎的原因(此为研究本病的第一人);Meyer首先提出肱二头肌长头病变如磨损、纤维撕裂、滑脱等可造成肩周炎的发生;Pastear提出肱二头肌长头腱鞘炎是本病的原因;Lippmann称粘连性肱二头肌腱鞘炎可致本病发生(1943年);Codman认为本病的根本损伤是肌腱袖的肌腱炎;Depalma认为早期发病于肩关节囊,这些认为以外伤为前提的,而这些外伤则在大多情况下是轻微的,不被人们所注意的,也是认为本病大多无外伤因素的原因之一。

3.感受风寒之邪。

4.肩部、上肢部骨折、脱位,长期固定,而致肩部粘连。

5.继发某些疾病,较多见者为颈椎病。

6.心脏、胆囊疾患,疼痛可以分别放射至左右肩,患者误认为肩痛而不动则可发生粘连。

肩关节周围炎早期的病理改变显现在纤维性关节囊,表现为关节囊收缩变小,下部皱襞闭塞,其他关节周围软组织无异常表现。至晚期肌腱、韧带、肌肉等组织均受累,呈普遍的胶原纤维退行性变(纤维化)。有些部位可出现血管增厚,滑膜增厚,软组织失去弹性,变短与硬化而变得很脆,当肩外展等运动时常可造成撕裂。在早期与晚期的病理变化之间,存在着复杂的中间变化。但有三点应引起注意:A.关节囊周围的软组织最终都受到侵犯。B.病变的发展并不一致,不是所有组织都具有同等的病理变化。C.病理变化的进行可以逆转。

但在一些进行性的病变中某些特殊部位的变化尤为突出,A.喙肱韧带与肩胛下肌腱变成粗而短缩的索条,妨碍肱骨的外旋活动。B.冈上、下肌腱与肩胛下肌腱短缩把肱骨头与肩胛盂紧拉在一起,使肱骨头的旋转受限。C.关节与滑膜增厚缩小,限制肩肱关节的活动。D.肩胛下肌的上、下滑膜隐窝闭塞,肩胛骨颈下的关节与滑膜皱壁闭锁,并粘连于相对应的骨部,上肢外展可造成撕脱。E.滑囊壁增厚、闭锁(肩峰下滑囊)将肌腱袖粘连于肩峰下面。F.肱二头肌腱粘连及陈旧性出血,或与沟底粘连。在本病发展过程中,肱二头肌腱首先是滑动机制闭锁最后到完全粘连。当以上病理变化出现时本病为临床症状可有所缓解,肩肱关节的活动有所恢复,由此可见肱二头肌腱虽不是本病之病因,但据病理变化,它是肩关节疼痛,肌肉无力,与关节制动的原因。

|

2。肩背部相关的分层局部(切面)解剖知识

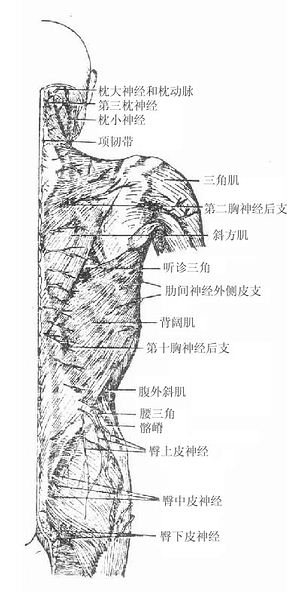

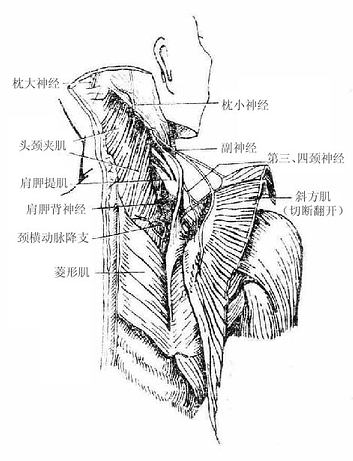

项背部浅层、肩胛区和三角肌区

项部上方以上项线与头部分界;前方以斜方肌前缘与颈部分界;腰背部外侧缘为腋后线的延线;第12肋为腰部与背部的分界。

本区重要的体表标志有枕外隆突,第6颈椎以下各椎骨的棘突,以及其它常用作定位的标志;在直立两上肢垂于体侧时,两侧肩胛冈内侧端连线,通过第三胸椎棘突;两侧肩胛下角连线,横过第7胸椎棘突;两侧髂嵴最高点的连线,经过第4腰椎棘突。

一、皮肤和浅筋膜

项背部皮肤较厚,浅筋膜致密,并有纤维束与深筋膜相连。腰部的浅筋膜可以分为两层,其间有丰富的脂肪组织。

项部的皮神经主要由枕大神经和第三枕神经分布。枕大神经greater occipital nerve 是第二项神经后支的皮支,较粗大,在上项线高度穿斜方肌及深筋膜浅出,分支分布于枕部皮肤,第三枕神经third occipital nerve是第三颈神经后支的皮支,分布于项部和枕外隆凸附近的皮肤。

背部的皮神经为胸神经后支的皮支,上半部者在靠近正中线的两侧穿出斜方肌至皮下,下半部者则距正中线约4~5厘米处穿出(图7)。

图7 背部浅层结构

腰部的皮神经来自第1~3腰神经后支,它们从骶棘肌外侧缘穿出深筋膜,除分支布于腰部外,主支越过髂嵴,分布臂上部皮肤,叫做臂上皮神经(已见于臂部解剖)。

与上述皮神经伴行尚有细小的动脉支,它们是肋间动脉和腰动脉的分支。

二、深筋膜

1.项部深筋膜

项部深筋膜包绕项部的浅层肌和深层肌,与颈部深筋膜相续。

2.腰背部深筋膜

腰背部深筋膜叫胸腰筋膜thoracolumbar fascia,可分为三层。浅层最厚,位于骶棘肌的表面,背阔肌和下后锯肌的深面,向上与项部深筋膜相续,向下附于髂嵴和骶骨背面;中层位于骶棘肌深面,即骶棘肌与腰方肌之间,在骶棘肌外侧缘处,与浅层愈合,共同形成包绕骶棘肌的筋膜鞘,同时为背阔肌和腹内斜肌、腹横肌腱提供了广阔的起点;深层较薄弱,复于腰方肌的前面,叫做腰方肌筋膜,属于腹内筋膜的一部分。

三、项背部肌

项背部肌可分为三类:一类为背部上肢肌,起于项背部,止于上肢带骨或肱骨,参与上肢的运动,当上肢固定时,则可运动躯干;另一类为背部肋骨肌,起于背部,止于肋骨,参与呼吸运动;第三类为项背部固有肌 。这三类肌肉的位置也依次由浅向深:即第一层为背部上肢肌的斜方肌(上)和背阔肌(下);第二层为在项部的头颈夹肌和属于背部上肢肌的提肩胛肌和菱形肌,在背部为上后锯肌和下后锯肌,属于背部肋骨肌;第三层为背部固有肌-骶棘肌;第四层是项部位于环椎、枢锥和枕骨之间的椎枕肌, 为运动环枕、环枢关节的肌肉(图7、8)。

图8 背部深层结构

背腰部肌肉之间存在着一些较薄弱的区域,在临床上具有实际意义。

腰三角(腰下三角) 由背阔肌外下缘、腹外斜肌后缘与髂嵴围成,三角的底为腹内斜肌,表面无肌层复盖。腹后壁的腹膜后脓肿可从此三角穿破,此处偶发生腰疝。

腰上三角由下后锯肌,腹内斜肌与骶棘肌围成,三角的底为腹横肌腱膜,顶由背阔肌复盖。三角内有肋下神经,髂腹下神经和髂腹股沟神经通过。腹膜后脓肿可穿破此三角,腹腔内容物亦可从此处突出,形成腰疝。

听诊三角,由斜方肌、背阔肌与肩胛骨的脊柱缘围成。临床上在此处听诊,呼吸音较其它部位清晰(图5-7)。

项背部肌的名称、起止、作用及神经支配

|

层次

|

名称

|

起点

|

止点

|

作用

|

神经支配

|

|

第

一

层

|

斜方肌

|

枕骨上项线,枕外隆凸,项韧带,第7颈椎和全部胸椎的棘突和棘上韧带

|

锁骨、肩峰和肩胛冈

|

上部纤维上提肩胛骨,下部纤维下降肩胛。全部肌纤维收缩,使肩胛骨向脊柱移动

|

副神经

|

|

背阔肌

|

下部胸椎和全部腰椎棘突,骶中嵴和髂嵴

|

肱骨小结节嵴

|

肩关节后伸、旋内和内收

|

胸背神经

|

|

第

二

层

|

头夹肌

颈夹肌

|

上部胸椎和第7颈椎的棘突及项韧带

第3~6胸椎棘突

|

枕骨上项线

第1~3颈椎横突后结节

|

单侧收缩,使头转向同侧,两侧收缩,使头后仰

|

颈神经后支的外侧支

|

|

肩胛提肌

|

上四个颈椎横突后结节

|

肩胛骨内角和脊柱缘的上部

|

上提肩胛骨并使肩胛骨下角转向转向内上方

|

肩胛背神经

|

|

菱形肌

|

第6~7颈椎棘突

第1~4胸椎棘突

|

肩胛骨的脊柱缘

|

使肩胛骨向脊柱靠扰

|

肩胛背神经

|

|

上后锯肌

|

第6~7颈椎棘突

第1~2胸椎棘突

|

第2~5肋骨的肋角外侧面

|

下提肋骨助吸气

|

肋间神经

|

|

下后锯肌

|

第11~12胸椎棘突,第1~2腰椎棘突

|

第9~12肋骨外侧面

|

下降肋骨助呼气

|

肋间神经

|

|

第

三

层

|

骶棘肌

|

骶骨背面,骶结节韧带,腰椎棘突,髂嵴后部腰背筋膜

|

肋骨、椎骨的横突和棘突以及颞骨乳突等

|

一侧收缩,使脊柱向同侧屈;两侧同时收缩,使脊柱后伸,竖直躯干

|

脊神经后支

|

|

第

四

层

|

头后大直肌

头后小直肌

头上斜肌

头下斜肌

|

第2颈椎棘突

寰椎后结节

寰椎横突

第2颈椎棘突

|

枕骨下项线

枕骨下项线

枕骨下项线

寰椎横突

|

使头部回旋和后仰

|

枕下神经后支

|

|

腰方肌

|

髂嵴

|

第12肋骨和上位四个腰椎横突

|

下降肋骨,使脊柱侧屈

|

腰神经

|

|

腰大肌

|

第12 胸椎下缘,全部腰椎体的外侧面和横突

|

股骨小转子

|

屈髋关节并使之外旋

|

腰神经

|

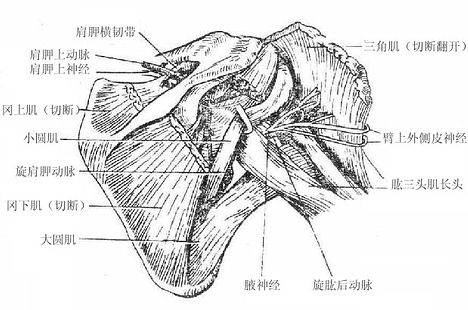

四、上肢带肌及局部结构

上肢带肌共6块,可分为浅、深两层:浅层有三角肌、大圆肌和小圆肌;深层有冈上肌、冈下肌和肩下肌(图9)。

图9 三角肌区和肩胛区

1.三角肌 deltoid 起于锁骨外侧1/3、肩峰及肩胛冈,从前、外、后三面包绕肩关节,形成肩部膨隆,其前部肌束行向外下后方,中部肌束行向下方,后部肌束行向外下前方,三部分肌束集中成粗壮的的止腱,止于肱骨三角肌粗隆。三角肌前部纤维复盖肱二头肌和喙肱肌;后部纤维复盖冈上、下肌,小圆肌和大圆肌的止点及肱三头肌长头的起点。三角肌的作用为肩关节外展,前部纤维可使肩关节屈并旋内,后部纤维则可使肩关节伸和旋外。该肌受腋神经支配。

2.冈上肌supraspinatus起于冈上窝,肌束行向外侧,经喙肩韧带下方,从上方越过肩关节,止于肱骨大结节的上部。冈上肌收缩使肩关节外展。臂外展运动,首先由冈上肌启动,外展至30°时,三角肌继之,如冈上肌瘫痪,则臂外展困难。该肌受肩胛上神经支配。

3.冈下肌infraspinatus起于冈下窝,肌束行向外上,自肩关节后方跨过,止于大结节中部。其作用为使肩关节旋外。该肌由肩胛上神经支配。

4.小圆肌 teresminor位于冈下肌下方,起于肩胛骨外侧缘(腋缘)上2/3的背侧面,纤维行向外上,从后方跨过肩关节,止于大结节的下部。可使肩关节旋外。该肌由腋神经支配。

5.大圆肌 teres major 位于小圆肌下方,起自肩胛下角的背面,肌束行向外上,经肱三头肌长头的前方,从前下方跨过肩关节,止于肱骨小结节嵴、作用为肩关节内收并旋内。该肌受肩胛下神经支配。

6.肩胛下肌subscapularis 位于肩胛下窝,起始后肌束行向外,跨越肩关节前方,止于肱骨小结节。可使肩关节内收、旋内。该肌由肩胛下神经支配。

冈上肌、冈下肌、小圆肌和肩胛下肌的抵止腱在肱骨大、小结节处,形成了从前、上、后三面包绕肩关节的腱膜板,并与肩关节囊相愈着,起着保护和增强关节稳固性的作用,叫做肩袖或腱袖,当肩部受到剧创时,肌肉急剧收缩,可导致肱骨大结节撕脱性骨折或肩袖撕裂,引起肩关节痛和运动障碍。

由背面观察腋腔后壁时,可见三边孔和四边孔,在其周界的组成上,它们的上边为小圆肌(从前面观察时为肩胛下肌)。

五、项背部、肩胛区和三角肌区神经、血管

1.副神经accessory nerve 为第十一对脑神经,自颈静脉孔出颅后,向下外行于胸锁乳突肌的深面,从该肌后缘中点斜越颈外侧区,入斜方肌深面,支配该肌。如一侧副神经损伤,则斜方肌瘫痪,导致下垂、抬肩无力。

2.肩胛背神经dorsal scapular nerve(C5)起自臂丛的根部,穿经中斜角肌,斜向后下方,经肩胛提肌深面至菱形肌深面。支配肩胛提肌和菱形肌。

3.肩胛上神经suprascapular nerve(C5、6)起自臂丛上干,向后与肩胛上动脉伴行,经肩胛横韧带下方入冈上窝。支配冈上肌,主干继续向外绕经肩峰与肩胛颈之间,进入冈下窝,分布于冈下肌。

4.腋神经axillary nerve(C5、6) 自臂丛后束起始后,伴旋肱后动脉穿四边孔至三角肌深面;肌支支配三角肌和小圆肌,皮支穿三角肌后缘浅出,分布于肩部和臂外侧上部皮肤(臂外侧上皮神经)。

5.肩胛下神经subscapular nerve(C5~7)已述于腋腔

6.胸背神经thoracodorsal nerve(C6~8) 已述于腋腔。

7.肩胛上动脉suprascapular artery 起自甲状颈干,行向外下,经前斜角肌和膈神经的前方,自肩胛横韧带上方进入冈上窝,与肩胛上神经伴行,绕肩胛颈至冈下窝,分布于冈上、下肌及肩胛骨。

8.颈横动脉 transverse cervical artery 起自甲状颈干,行向外侧,经前斜角肌和膈神经的前方,越过颈外侧区下部,至肩胛提肌的前缘分为升、降两支。降支经肩胛提肌内侧,沿肩胛骨脊柱缘下降,分布于行程附近的肌肉(如冈上、下肌,斜方肌和背阔肌等)。有人颈横动脉缺如,则代之以直接起于锁骨下动脉的肩胛背动脉,亦可分为升、降二支。

此外,尚有已述于腋腔的腋动脉的分支:旋肱前、后动脉,肩胛下动脉及其分支(胸背动脉和旋肩胛动脉)等,均分支供给肩带肌、肩关节及附近结构。

9.肩胛动脉网 在冈上窝、冈下窝和肩胛下窝,来自锁骨下动脉甲状颈干的肩胛上动脉和颈横动脉降支,与来自腋动脉肩胛下动脉的旋肩胛动脉和胸背动脉形成广泛的吻合,叫做肩胛动脉网,动脉网的存在有助于腋动脉损伤或结扎时(在腋动脉第一、二段)侧副循环的建立(图10)。

图10 肩胛动脉网和肘关节周围动脉网

[项背部浅层及肩胛三角肌区解剖步骤与方法]

1.切口及翻皮瓣

将尸体俯卧,垫高肩部。(一)从枕外隆凸向外沿上项线至乳突;自枕外隆凸沿正中线至两髂后上棘连线间;以弓形沿髂嵴向外至腋中线的下端,自乳突沿颈外侧界向下与胸壁前部的切口相接(不能超过斜方肌前缘);平肩胛下角自正中线向外至腋中线作一水平切口。将皮片从正中线向外翻开。(二)在臂上1/3与中1/3交界处作一环形皮肤切口(与前述切口交会),将皮肤翻向外方(图5-4)。

2.解剖和分离浅结构

清除浅筋膜时,在背上部和项部于正中线两侧约2厘米处寻觅皮神经及浅血管,背下部则于正中线外侧3~4厘米处寻找,分离出2~3支即可。在枕外隆凸外侧约2.5厘米处寻找枕大神经和枕动脉。在髂嵴上方距正中线4~5厘米处寻找臂上皮神经(此神经远侧段已见于臂部),此处多自背阔肌穿出。

3.项背部各结构解剖

清除斜方肌、背阔肌、三角肌、冈下肌和大圆肌表面的深筋膜,观察各肌的形态和肌束方向。验明其起止点,并体会各肌的功能。

于正中线稍外方,纵行切开斜方肌,将其翻向止点,注意勿伤及深面的菱形肌。翻剥时,寻找其深面的副神经。在斜方肌上部的深面清理夹肌和肩胛提肌,于肩胛提肌的深面寻找肩胛背神经,并追踪至菱形肌深面。在斜方肌中部的深面观察菱形肌,沿肩胛骨脊柱缘,在菱形肌纤维中寻找颈横动脉降支。自肩胛下角向下纵切背阔肌,将其翻向外侧。观察骶棘肌的位置、形态、肌束方向和起止,并分析其作用。

4.肩胛区和三角肌区结构的解剖

沿肩胛冈下缘切断翻起三角肌后部肌束,探查肌深面的疏松结缔组织间隙和三角肌下囊,并观察肌深面的腋神经,旋肱前、后动脉。

观察冈上、下肌。大、小圆肌的形态,肌束方向,验证各肌的起止点,并体会其作用。观察三边孔、四边孔的周界及其通过的结构。剔除各肌表面的筋膜,注意勿伤及神经。将冈上肌从中间切断向两侧稍翻起,清理其深面的肩胛上动脉和肩胛上神经(必要时,可切除部分肌肉),观察它们与肩胛切迹上方的肩胛横韧带之间的关系。将冈下肌自起点切断向外侧翻起,观察冈下窝表面的动脉网,清理由网上窝绕过肩胛颈至冈下窝的肩胛上神经和肩胛上动脉。以及经三边孔至冈下窝参加动脉网的旋肩胛动脉。

功能

| 肩关节活动范围 |

|

|

肩袖相关资料

肩袖是指冈上肌、冈下肌、小圆肌和肩胛下肌这四块肌肉,因为它们象肩部的袖子一样包裹肩部,又叫肩胛旋转袖,对肩部的功能和稳定起着极其重要的作用,要了解肩部的疾病就首先必须熟知肩袖的解剖及其功能。

冈上肌位于斜方肌深面,起自肩胛骨的冈上窝,肌束向外经肩峰和喙肩韧带的下方,跨越肩关节,止于肱骨大结节的上部。

冈下肌位于冈下窝内,肌肉的一部分被三角肌和斜方肌遮盖,此肌起自冈下窝,肌束向外经过肩关节的后面,止于肱骨大结节中部。

小圆肌位于冈下肌的下方,起自肩胛骨外侧缘的上2/3的背侧面,止于肱骨大结节的下部。

肩胛下肌扁且广阔,邻近前锯肌,起自肩胛下窝,肌束向外上,经肩关节的前方,止于肱骨小结节

肩胛下肌、冈下肌、冈上肌和小圆肌在经过肩关节的前方、上方和后方时,与关节囊紧贴,且尚有许多腱纤维编入关节囊壁,所以肩袖肌群的收缩对稳定肩关节起着重要作用。此外尚有悬吊肱骨,有协助三角肌外展肩关节的功能。

功能

其中冈上肌收缩时,使肩关节外展;

冈下肌和小圆肌收缩时,使肩关节外旋;

肩胛下肌收缩时,使肩关节内收和旋内

肩袖损伤的主要症状

肩外侧疼痛,并可以向颈部、上臂部放射;肩外展、或做肩从外旋迅速内旋的鞭打动作时,如网球的头顶扣杀,会使疼痛加重;肩在外展到60°~120°之间时,疼痛明显,而小于或超过这一范围时疼痛减轻,肩做外旋外展抗阻时,肩部亦出现明显疼痛;肩袖损伤时间较长时,还会有三角肌萎缩。

对于急性肩袖损伤,在急性期要求将上臂置于外展30°位置休息,减少肩部活动量,进行适当的肩部柔韧性练习,局部进行理疗、针灸、按摩、中药外敷或痛点封闭均有较好效果;另外要注意加强肩部肌肉力量,改进技术动作。长期保守疗法无效,可考虑手术治疗。

三、病因病理

引起肩周炎的病因尚可能与下列因素有关:

①肩部活动减少,可因颈椎病神经根痛等引起肩部痛、活动受限;

②肩关节损伤,如肩袖撕裂、骨折、脱位,固定时间太长;

③组成肩关节囊的结构因退变而产生无菌性炎症、粘连,如冈上肌腱炎、肱二头肌长头腱鞘炎;

④相邻滑囊产生炎症粘连,如肩峰下滑囊炎、肩胛下肌滑囊炎。

主要病理改变

急性期表现为关节滑膜水肿。炎性侵润,组织液渗出,肩部软组织痉挛、挛缩,局部血液、淋巴液循环不畅,组织代谢障碍。

又因赖以维持关节稳定性的肩部肌肉韧带较多,肌腱细而长,自身血供较差,随年龄增长,常发生退行性改变而发生本病。

病理分期

肩周炎的病理过程可分为三期:

①急性期或称冻结前期:关节囊本身粘连,其下部皱襞因互相粘连而消失,使肩外展受限,肱二头肌腱鞘亦有粘连而滑动困难,肩痛渐重;

②冻结期或粘连期:关节囊及其周围结构,如冈上肌、冈下肌、肩胛下肌痛,喙肱韧带挛缩,滑膜充血、肿胀,失去弹性,关节几乎冻结,不能活动,疼痛持续;

③缓解期或称恢复期,约经半年至1~1.5年时间,炎症逐渐好转,疼痛缓解,肩关节活动亦渐恢复,但往往活动范围不如病前。

四、诊断

(一)临床症状

1、有肩部外伤、劳损、或感受风寒史

2、肩部疼痛

初期常感肩部疼痛,疼痛可急性发作,多呈慢性常因劳累和天气变化后诱发

初期疼痛呈阵发性,后期逐渐发展为持续性,并逐步加重,昼轻夜重,甚至不能安寐

肩部受牵拉或碰撞后,可引起剧烈疼痛

疼痛可向颈部或肘部扩散

3、功能障碍

肩关节各向功能均可受限

早期多因疼痛,后期多因广泛粘连

外展、内旋、后伸功能受限明显

出现“扛肩”现象

严重者肘关节功能亦受限,屈肘不能摸及对侧肩部,难以完成梳头、洗脸等动作

后期,肩胛带肌、上臂肌群不同程度废用性萎缩,肩关节活动严重受限,疼痛减轻。

病理分期症状

本病病程较长,根据病理过程,可分为急性期、粘连期和缓解期三个阶段

(1)急性期:病期约1——2个月。初起为肩部酸楚、疼痛,多突然发生,夜间加重,肩臂活动因疼痛而受限,局部喜温怕冷,疼痛可向背部扩散,关节自主活动受限,梳头、穿衣伸袖均感困难,偶尔因碰撞或活动而剧痛难忍。但此时肩关节被动活动尚可。

(2)粘连期:病期约2——3个月。急性疼痛期已过,疼痛可有所减轻,但由于软组织变性、挛缩,发生纤维性粘连性“冻肩”,因而关节活动明显受限,若作被动外展与前屈运动时,同侧肩胛骨随之牵动,出现耸肩现象。

(3)缓解期:有两种趋向;通过治疗,肩部疼痛消减,肩关节的挛缩与粘连逐渐解除,功能恢复;部分患者未经有效治疗或怕痛不敢进行功能锻练,致使肩关节周围肌肉萎缩,韧带挛缩、钙化,软组织广泛粘连,关节部分或完全“冻结”。活动范围更小,甚至僵化,此时痛反不明显。

(二)临床与实验室检查

压痛点(肩内陵、肩髃、秉风、肩贞、天宗、曲池等)

肩关节功能检查:

1.主动活动

被动活动

2.肩关节上举、外展、后伸、内旋、外旋

两侧对比

检查可见肩部活动明显受限,可用摸口及摸背两个常用动作判定。

1.摸口试验 正常手在肩外展上举时,中指尖可触至对侧口角。根据受限可分为:轻度,仅触及对侧耳翼;中度,仅触到顶枕部;重度,达不到顶枕部。

2.摸背试验或摸肩胛,为肩内收、内旋动作,正常中指尖可经背后触及对侧肩胛下角。轻度受限者可屈90゜,中指能过背中线;中度受限者达不到背中线;重者仅能过同侧腋后线。 压痛点可发现在肩前方的喙突外侧肱骨结节间沟、肩峰下及肩峰后。可见肩胛肌,冈上、下肌及三角肌萎缩。

实验室检查

X线检查,早期阴性,日久可显示骨质疏松,偶有肩袖钙化;大结节处钙盐沉着,关节间隙变窄/增宽。

五、诊断依据

1、多发生于中老年人,慢性起病或明显外伤史。

2、肩部酸痛、钝痛,一般不能诉出关节痛的固定部位,严重时可放射到同侧上臂,夜痛明显,后期疼痛可减轻。

3、肩关节主、被动活动均受限,以外展、上举及内旋为主,但拉锯运动时不痛。

4、肩峰外、肩前方外喙突肱骨结节间沟、肩峰及肩峰后起码有一处以上压痛,后期伴三角肌萎缩,无关节冲击痛。

六、鉴别诊断

(1)狭义肩周炎,即粘连性关节囊炎。

(2)肩关节不稳。

(3)肩峰撞击症。

(4)肩峰下滑囊炎。

(5)钙化性冈上肌腱炎。

(6)肩袖损伤。

(7)盂肱关节关节炎(风湿性、类风湿性、骨关节炎等)。

(8)关节内游离体。

(9)眩二头肌长头腱炎等

七、治疗

初期:提高痛阈,改善局部血液循环,加速渗出物的吸收,促进病变组织修复

后期:改善肩关节活动为主,松解关节粘连滑利关节,促进关节功能康复

重点:

重在功能的恢复

被动运动

松解粘连

治则

初期:活血、通络、止痛

后期:松解粘连,滑利关节

取穴及主要部位

肩胛、肩关节及上肢

手太阳、手阳明经腧穴为主

治疗方法:

年纪大、患病时间长、肩部骨质疏松患者以理筋通络为主,

①松解放松:用滚法、拿法及掌根按揉肩前、肩峰及肩后;重点在肩前部、三角肌及肩后部

②点穴弹拨:点压、弹拨手法依次点压肩井、天宗、秉风、肩内陵、肩贞、肩髃各穴,以酸胀为度,对有粘连或痛点施弹拨手法,以解痉止痛,剥离粘连;拇指螺纹面针对粘连的三角肌下滑囊、肱二头肌腱、冈上肌腱、甚至大小园肌肌腱弹拔分筋以松解粘连,拿、搓三角肌、肱二头肌肌腹;

③用活血通络药物为介质擦、推肩周以发热;

④从肩部到前臂反复上下搓动3-5遍,以放松肩臂,达到舒筋活血的作用

功能恢复

针对肩关节运动功能

被动运动

扳法、摇法

肩周炎松解术

适用于体质好、肩关节上举,外展不超过90°者

必须在臂丛加局部浸润麻醉下行肩周炎松解术,松解术要求助手用双手紧抱患者肩关节近端以作固定,术者一手扶肩部远端,另一手持患者上臂作幅度由小到大的环旋活动,旋转过程中以术者手下有撕裂感为准,同时可听到松解粘连的撕裂声,旋转到最大活动范围后将上肢内旋、外旋、外展、上举、后伸到各功能位。术后按新伤敷白药或伤科散,内服活血祛瘀的三七丸或新伤祛瘀冲剂,第二天开始功能锻炼及必要的理疗以防止再次因外伤而出现创伤性肩周炎。

八、预后

肩周炎本来就有自愈的过程,因此要客观地分析不同治疗对肩周炎的疗效不容易。

从临床分析,理筋手法及中药内服治疗该病疗效是切实可靠的,但松解术必须有经验的医师执行并严格把握适应症,勿暴力,骨质疏松者慎用。

肩周炎的预后好坏关键在于功能锻炼,

九、自我功能锻炼(PT)

1主动运动。肩关节向各方向做主动运动,从小幅度开始,逐渐加大幅度。要注意在禁止耸望的前提下,做前屈、后伸、内旋、外旋及绕环动作。每次做10分钟,早晚各1次。

2松动粘连。在主动外展或内旋、或外旋或前平举至最大限度时,借助肋木、吊环、墙壁门框等,在维持最大活动限度的情况,主动缓慢用力加大活动范围至稍有疼痛,尚能坚持的程度,不可用力过猛,过大,否则会造成再度出血。